Motto: „Tu deinen Mund auf für die Anderen“

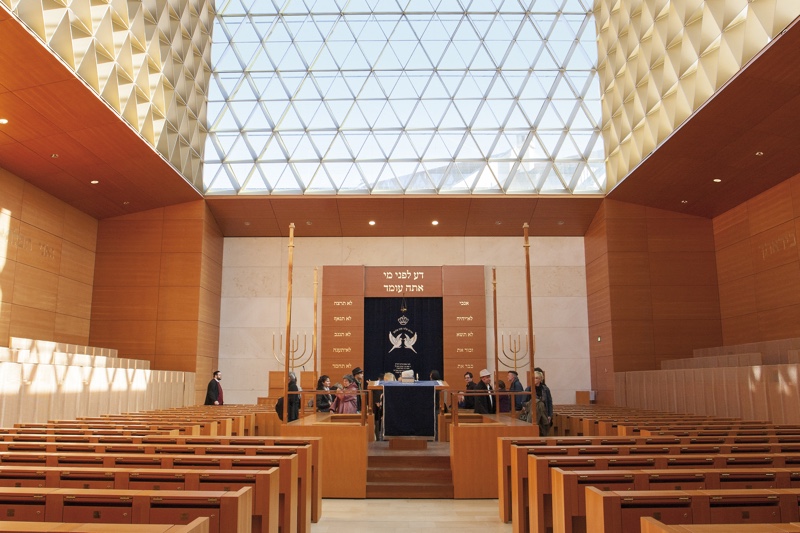

im Saal des Alten Rathauses München

Veranstaltung für geladene Gäste

Am: Sonntag, 8. März 2020

Beginn: 16:30 Uhr

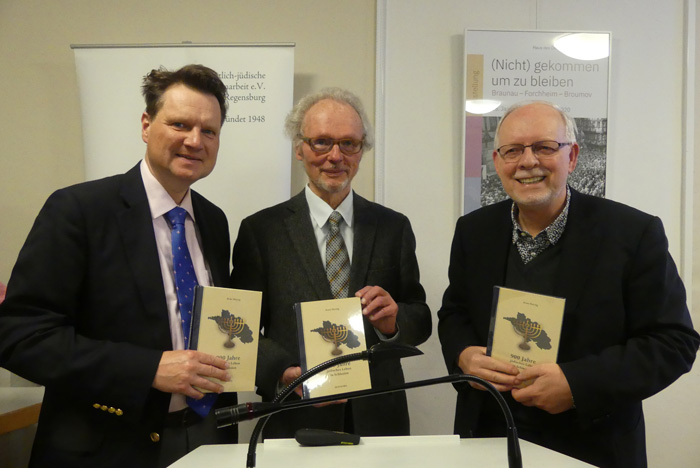

Von Links: Georg Eisenreich, MDL, Bay. Staatsminister der Justiz, Rektor Reiner Schübel (Evang. Vorstandsvorsitzender GcjZ München), Konrad O.Bernheimer (Unternehmer, Kunsthändler, Autor), Prof. Dr. Abi Pitum (Jüd. Vorstandsvorsitzender GcjZ München), Dr. Andreas Renz (Kath. Vorstandsvorsitzender GcjZ München)

Von Links: Georg Eisenreich, MDL, Bay. Staatsminister der Justiz, Rektor Reiner Schübel (Evang. Vorstandsvorsitzender GcjZ München), Konrad O.Bernheimer (Unternehmer, Kunsthändler, Autor), Prof. Dr. Abi Pitum (Jüd. Vorstandsvorsitzender GcjZ München), Dr. Andreas Renz (Kath. Vorstandsvorsitzender GcjZ München)

Redner:

Begrüßung: Prof. Dr. Abi Pitum, Jüdischer Vorsitzender

Grußworte:

Georg Eisenreich, Mdl, Bayerischer Staatsminister der Justiz

Anton Biebl, Kulturreferent der Stadt München

Musik

Einführung:

Reiner Schübel, Evangelischer Vorsitzender

Festvortrag:

Konrad O. Bernheimer, Unternehmer, Kunsthändler, Autor

Dankesworte:

Dr. Andreas Renz, Katholischer Vorsitzender

Musik

Musikalische Gestaltung

Mitglieder des Arcis Saxophonquartetts

Ricarda Fuss – Altsaxophon

Claus Hierluksch – Sopransaxophon

Rede von Herrn Staatsminister der Justiz Georg Eisenreich:

I.) Begrüßung

Ich darf ich Sie alle willkommen heißen zur Eröffnungsfeier der Woche der Brüderlichkeit und Ihnen auch die herzlichen Grüße von Ministerpräsident Dr. Markus Söder überbringen.

Wir kommen heute zusammen unter einem Motto:

„Tu deinen Mund auf für die Anderen“

Ein treffendes, ein eindringliches, ein hochaktuelles Motto.

II.) Erinnerung

Die Geschichte lehrt gerade uns Deutsche nicht nur Wachsamkeit, sondern auch „wehret den Anfän-gen“, wenn

- Ressentiments zunehmen,

- rassistisches Gedankengut verbreitet wird

- und politische Kräfte Stimmung gegen Minder-heiten machen.

Der Ausgangspunkt für den folgenden Naziterror, die Verbrechen, die Morde, die Todeslager waren Hass, Vorurteile, Ausgrenzung und Antisemitismus. Er begann hier in München mit der Gründung der NSDAP, vor 100 Jahren [24.02.1920]. München war Hauptstadt der Bewegung.

Wenn sich 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz Antisemiten aus der Deckung wagen, macht uns das sprachlos.

Aber: Es darf bei Sprachlosigkeit nicht bleiben. Im Gegenteil. Wir müssen „unseren Mund auftun“. Wir müssen reden. Und wir müssen handeln.

Unsere Demokratie, unser Rechtsstaat, unsere Freiheit, unsere Werte, die Menschenwürde sind nicht selbstverständlich. Das zeigt die Geschichte, aber auch die heutige Welt. Wir müssen das vertei-digen, jeden Tag aufs Neue.

Das „Nie wieder!“ Max Mannheimers – das ist

- der Auftrag aus unserer Vergangenheit und

- der Auftrag für unsere Zukunft.

Erinnern + Handeln.

Wir nehmen diesen Auftrag sehr ernst.

III.) Lehren für die Gegenwart

Das ist heute wichtiger denn je. Denn wir erleben auch in Deutschland Taten, die uns traurig machen und auch wütend. Antisemitismus nimmt zu.

Ich denke an den antisemitischen Terroranschlag von Halle (aber auch an den feigen Mord an Walter Lübke).

Ich denke aber auch

- an Übergriffe auf jüdische Geistliche auf der Straße,

- an Beleidigungen jüdischer Schülerinnen und Schüler

- an Diffamierungen im Netz.

Ich möchte für die Bayerische Staatsregierung klar sagen: Antisemitismus hat in Bayern keinen Platz. Wir bekämpfen Antisemitismus konsequent.

Antisemitische Straftaten sind nicht nur Angriffe auf einzelne Menschen jüdischen Glaubens. Sie sind immer zugleich auch ein Angriff

- auf unsere freiheitliche Gesellschaftsordnung, auf unsere Werte,

- auf unseren Rechtsstaat,

- auf unsere Demokratie insgesamt.

Auf diese Verbrechen braucht es klare, unmissverständliche Antworten des Rechtsstaats. In Bayern gibt es diese klaren Antworten.

Wir müssen aber schon eingreifen, bevor aus Worten Taten werden:

- Wir müssen jeden Tag aufs Neue dafür eintreten, dass die Grenze zwischen dem Sagbaren und dem Unsäglichen sich nicht verschieben.

Der Staat ist gefordert, aber auch die Gesellschaft. Gleichgültigkeit ist unverantwortlich. Elie Wiesel hat gesagt: Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Es ist Aufgabe jedes Einzelnen, am Gartenzaun, am Arbeitsplatz und in den sozialen Medien antisemitischen Äußerungen sofort zu widersprechen.

Die Demonstration am letzten Freitag am Platz vor der Oper war auch ein beeindruckendes Statement der Münchner Stadtgesellschaft.

Ein Teil der Gesellschaft meint,

- dass das Internet ein rechtsfreier Raum ist,

- dass man dort tun kann, was man will,

- dass man dort sagen kann, was man will.

Das dürfen wir nicht zulassen. Die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Aber sie endet dort, wo das Strafrecht beginnt.

- Diejenigen, die dagegen in sozialen Netzwerken hetzen, drohen und beleidigen, dürfen sich nicht sicher fühlen.

- Die geistigen Brandstifter, diejenigen, die nichts aus der Geschichte gelernt haben, müssen wir zur Verantwortung ziehen.

- Wir tun das in Bayern.

IV.) Lebendige jüdische Kultur

Wir in München und in ganz Bayern sind stolz,

- dass wir aktive jüdische Gemeinden haben, die fest zu unserer Gesellschaft gehören und sie bereichern.

- dass jüdische Kultur, jüdisches Leben in Bayern blühen.

Und wir sind dankbar für alle, die ihren Mund auftun, die sich einsetzen

- für Toleranz, Verständigung, Zusammenarbeit über Glaubensgrenzen hinweg,

- für ein friedliches Miteinander.

Wenn wir gemeinsam – Christen und Juden –

- den Kontakt suchen,

- miteinander sprechen,

- enger zusammenrücken,

können wir den Populisten, den Spaltern, den Het-zern entschlossen entgegentreten.

IV.) Schluss

Heute engagieren sich Menschen in bundesweit mehr als 80 lokalen und regionalen Gesellschaften unter dem Dach des Deutschen Koordinierungs-rats.

Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag

- für die Verständigung und Zusammenarbeit zwi-schen Christen und Juden

- und setzen Zeichen gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus.

Der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammen-arbeit München-Regensburg danke ich

- für Ihr großes gesellschaftliches Engagement

- und die Organisation der „Woche der Brüderlichkeit“ in München.

Ich wünsche allen Teilnehmern interessante Begegnungen und gute Gespräche.

Rede von Kulturreferent Anton Biebl der Stadt München:

Meine sehr verehrten Damen und Herren, MandatsträgerInnen, Kirchenvertretungen, wertgeschätzte Gäste

als Kulturreferent der Landeshauptstadt München und im Namen der Stadt ist es mir eine Ehre Sie heute hier im Alten Rathaussaal zur Eröffnung der Woche der Brüderlichkeit sehr herzlich begrüßen zu dürfen.

Seit nunmehr 68 Jahren feiert die Bundesrepublik Deutschland die Woche der Brüderlichkeit.

In München sind es sogar 69 Jahre, denn hier fand bereits 1951 regional die erste Woche der Brüderlichkeit statt, nachdem sich die Münchner Gesellschaft für Christlich-jüdische Zusammenarbeit 1948 gegründet hatte.

Von Beginn an diente diese Veranstaltungsreihe der Versöhnung und dem Dialog zwischen Juden und Christen.

So kurz nach der Schoa ging es den Verantwortlichen vor allem darum, ganz im Sinne der Reeducation, die deutsche Zivilgesellschaft im Schatten ihrer Verbrechen an den europäischen Jüdinnen und Juden für jüdisches Leben und jüdische Kultur zu sensibilisieren, den Blick zu öffnen und Verständnis zu schaffen.

Viel wichtiger aber war, dass die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit ein Zeichen setzen wollte für die Jüdinnen und Juden, die nach 1945 trotz ihrer Traumata und den Verletzungen, die sie und ihre Familien erlebt haben, wieder oder neuerdings in Deutschland lebten.

Die Woche der Brüderlichkeit sollte Ihnen Mut machen, dass ein anderes, ein neues Miteinander möglich ist und zeigen, dass sich nach 1945 allmählich neue zivilgesellschaftliche Strukturen auf Basis einer christlich-jüdisch-humanistischen Tradition in Deutschland herausbildeten.

Nicht nur die terroristischen Anschläge in den letzten Wochen und Monaten, auch ein zunehmend offen zu Tage tretender Antisemitismus und das zunehmende Gefühl einer schleichenden Entsolidarisierung zeigen, dass bis heute dieses Vorhaben nichts an seiner Dringlichkeit und Notwendigkeit eingebüßt hat.

Mich persönlich machen diese Entwicklungen verständnislos und zeigen auf dramatische Weise, wie notwendig es ist, dass alle demokratischen Kräfte dieser rechtsextremen Gewalt wirksam entgegen treten müssen.

Ich habe deshalb auch zum Beginn meiner Amtszeit als kulturpolitisches Ziel „Demokratie stärken => verteidigen?“ formuliert, d. h. -wir alle müssen- Haltung zeigen, wenn es um die Verteidigung der Menschenrechte, der Demokratie, die Freiheit der Meinung, die Religionsfreiheit oder die Freiheit von Kunst und Wissenschaft oder die Gleichberechtigung geht.

Als demokratische Stadtgesellschaft müssen wir unsere Stimmen erheben und nicht das Feld den Antidemokraten – weder auf der Straße noch im Netz – überlassen.

Das sich zahlreiche Kulturinstitutionen bundesweit als „Die Vielen“ zusammengeschlossen haben ist wichtig und richtig und findet meine Unterstützung.

Die Unterzeichnenden verbinden sich solidarisch mit all den Menschen, die durch rechte Ideologien an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden sollen.

Denn: „Wir sind viele – jeder einzelne von uns“

Das Jahr 2020 läuft unter dem Motto »Tu Deinen Mund auf für die Anderen«.

Und dieser Imperativ, er ist der notwendige Aufruf der Stunde – jede Einzelne und jeder Einzelner möge versuchen in ihrem und seinen Alltag mit Vernunft und Solidarität gegen Rassismus, Antisemitismus, gegen das Vergessen der historischen Verantwortung vorzugehen und sein tägliches Tun darauf auszurichten.

Das jeder Einzelne, jede Einzelne viel bewirken kann, zeigen viele Beispiele, die Hoffnung geben, dass Antisemitismus, Rassismus und Intoleranz entgegengetreten werden kann.

Ein solches ist für mich die Initiative des Münchner Kabarettisten Christian Springer, die Erinnerung an den verheerenden Brandanschlag auf das Jüdische Gemeindehaus in der Reichenbachstraße am 13. Februar 1970, der weitgehend in Vergessenheit geriet, wieder in die Erinnerung der Stadtgesellschaft zurückzuführen.

Seit Anfang Februar informiert ein „Erinnerungs-Container“ auf dem Gärtnerplatz an diesen Terroranschlag und hier in diesem Saal fand am 50. Jahrestag eine beeindruckende Gedenkfeier statt, Medien blickten umfassend auf die Ereignisse von 1970 zurück und die Rundgänge beim „Erinnerungs-Container“ haben so großen Zulauf, dass die Initiative nun bis Ende März verlängert wurde.

Das Kulturreferat hat diese Initiative gerne unterstützt und es ist mir ein großes Anliegen, jene, die „ihren Mund für die anderen“ auftun möchten, Hilfe und Förderung zu geben, nicht nur finanziell, sondern auch durch unsere Einrichtungen wie z. B. dem Jüdischen Museum oder dem NS-Dokumentationszentrum, sei es fachlich inhaltlich oder organisatorisch.

Totzdem bin ich nachdenklich … Nachdenklich deshalb, weil ich mich frage, warum bestimmte Teile der Gesellschaft trotz aller Bildungs- und Vermittlungsangebote weiter nach rechts rutschen.

Und deshalb müssen wir uns auch bei unseren kulturellen Angeboten immer fragen, erreichen wir die bzw. wie erreichen wir die, die Demokratie- und Menschenrechtsbildung am nötigsten brauchen ???

Vielleicht haben sie es erlebt, oder waren selbst dabei: Aufgerufen von „Bellevue di Monaco“ haben am Freitag, den 6. März, unter dem Motto „just don-t do it“ um die 5500 Menschen in München am Max Joseph Platz gegen rechten Terror und nationalsozialistische Parolen demonstriert.

Sie wollten damit Zeichen setzen – ich zitiere – „dass ein ehrliches, fruchtbares, freundliches, respektvolles und verantwortungsvolles Miteinander nur durch das entschlossene Ausgrenzen von Faschisten, Nazis und ihren Sympathisant*innen funktionieren kann.“

=> Das macht Mut

Ein weiteres wichtiges städtisches Beispiel sind die Internationalen Wochen gegen Rassismus, die vom 19. März bis 5. April von der Fachstelle für Demokratie im Rathaus koordiniert werden.

Die Woche der Brüderlichkeit hat die jüdisch-christliche Verständigung und damit auch den gemeinsamen Kampf gegen jede Form des Antisemitismus zum Ziel, ein Ziel, das wir – die Stadt und das Kulturreferat – nach Kräften unterstützen und aktiv mitgestalten.

In diesem Sinne darf ich auch den ehrenamtlichen Organisatoren der „Woche der Brüderlichkeit“ für ihr Engagement sehr herzlich danken und darf den zahlreichen Veranstaltungen in den nächsten Tagen einen regen Zuspruch wünschen, verbunden mit der Hoffnung, dass möglichst viele hier in unserer Stadt über das diesjährige Motto nicht nur reflektieren sondern es auch persönlich aufgreifen.

– etwas länger geworden, war mir aber wichtig; Haltung zu zeigen –

Vielen Dank

Bild vorne: Anton Biebl, Kulturreferent der Stadt München

Bild vorne: Anton Biebl, Kulturreferent der Stadt München

Hinführung zum Festredner Konrad O. Bernheimer

von Rektor Reiner Schübel

Konrad O. Bernheimer kurz vorzustellen ist, verehrte Festgäste, eine ehrenwerte und zugleich unmögliche Aufgabe. Es ist unmöglich, da er einer der bekanntesten Persönlichkeiten in der europäischen Kunstszene und einer der besten Kenner der Alten Meister weltweit ist.

Und es ist unmöglich, da er so viele Facetten hat, so dass die Zeit gar nicht ausreicht, ihm und seiner Schaffenskraft auch nur annähernd gerecht werden zu können.

Dennoch seien kurze Blicke der Hinführung erlaubt und geboten, um den heutigen Festredner zu skizzieren: als Unternehmer, Kunsthändler und Autor.

Zum ersten: Der Unternehmer

Es war Konrad O. Bernheimers Großvater Otto, der dem Enkel Konrad nicht nur den zweiten Vornamen – Otto – vererbte, sondern den jungen erst 27jährigen Enkel 1977 in die Geschäfte des Hauses Bernheimer einführte. Als geschäftsführender Gesellschafter und Komplementär übernahm Konrad Otto Bernheimer das Familienunternehmen im Bernheimer-Haus am Lenbach-Platz, einem der bereits im 19. Jahrhundert bedeutendsten Häuser für Einrichtungen, Kunst und Antiquitäten weltweit. Sein Geschäftssinn war schon im frühen Alter ausgeprägt, so dass er bereits fünf Jahre später seine Mitgesellschafter mittels eines Bankkredits ausbezahlte und so neben seinen beiden Schwestern Mehrheitseigentümer wurde.

Doch schon im zarten Alter von 6 Jahren wurde er von seinem Großvater darauf vorbereitet. Er sollte den Kunst- und Antiquitätenhandel von der Picke auf lernen. Dazu musste er mehrmals am Nachmittag im Geschäft seines Großvaters antreten. Dort wurde er dann von den Abteilungsleitern in den verschiedenen Disziplinen unterrichtet: von antiken Möbeln über Porzellanen und Skulpturen bis hin zu Orientteppichen.

Zum Zweitens: Der Kunsthändler

Es war derselbe Großvater Otto Bernheimer, der dem jungen Konrad die Spur legte, sich hin zum Kunsthandel mit Alten Meistern zu bewegen. Denn schon im frühkindlichen Alter brachte er ihm bei, sich auf einen Museumsbesuch gezielt vorzubereiten, nie eine Ausstellung, sondern immer nur ausgewählte Bilder anzusehen und diese in sich geradezu aufzunehmen.

Dies führte dazu, dass Konrad Otto Bernheimer sich ganz dem Kunsthandel zuwandte, den Stammsitz der Familie am Lenbachplatz verkaufte und das Unternehmen in Bernheimer Fine Old Masters umbenannte; mit Geschäftssitz zunächst am Promenadenplatz und ab 1998 in der Brienner Straße. Seit 2002 übernahm er zudem noch die alteingesessene Londoner Kunsthandlung Colnaghi und fusionierte diese mit der spanischen Kunsthandlung Coll & Cortés.

Und zum Dritten: Der Autor

Mehr noch als durch die gekonnt erzählte Familiengeschichte unter dem Titel „Narwalzahn und die alten Meister“ ist er bekannt durch sein 2019 veröffentlichtes Buch „Gebrauchsanweisung fürs Museum“.

Geschult von seinem Großvater und von Prof. Willibald Sauerländer hat Konrad Otto Bernheimer die alten Meister neu sehen gelernt. Mit seiner „Gebrauchsanweisung fürs Museum“ lässt er seine Leserinnen und Lesern daran teilhaben und lehrt „die hohe Kunst der Kunstbetrachtung“, wie Charlotte Knobloch treffend formuliert, ja, Charlotte Knobloch,

die uns und Herrn Bernheime heute gleichermaßen die Ehre erweist!

Ja, auch ihm, den 1950 in Venezuela geborenen Sohn einer venezulanisch-kath. Mutter und eines deutsch-jüdischen Vaters, der nach Misshandlungen durch die Nazis im KZ Dachau und der Enteingung zusammen mit dem Großvater und einem Großteil der Familie nach Venezuela emigrierte,

ja, ihm, Konrad Otto Bernheimer, der nach dem frühen Tod seines Vaters 1954 in München aufwuchs, aber bereits in jungen Jahren bei Christis in London weilte und heute zwischen München und London lebt; gemeinsam mit seiner Frau Barbara, mit der er vier Töchter hat, von denen zwei heute unter uns sind.

An diese Lebenserfahrungen zu erinnern – sahar – von seiner Weltoffenheit und christlich-jüdischen Prägung der Familiengeschichte und seiner Person, die das christlich-jüdische Gespräch in sich trägt, zu lernen – lamad – um so neu inspiriert und gestärkt gegen das Gift von Hetzern und Hassern, AfDlern und Nazis – den Mund aufzumachen für die anderen!– dabar – ist heute unser Zeichen gegen Antisemitismus, Rassismus, Demokratiefeindlichkeit, Hetze und Hass im Netz, in Stadien und auf den Straßen!

Sehr geehrter Herr Bernheimer, wir freuen uns auf Ihre Festrede!

– the floor is yours!

Festrede von Konrad Bernheimer:

Festredner: Konrad O.Bernheimer

Festredner: Konrad O.Bernheimer

Sehr geehrter Herr Staatsminister,

sehr geehrter Herr Biebl, Kulturreferent der Stadt München

liebe verehrte Frau Knobloch,

Hochwürdigster Herr Kardinal,

verehrte Damen und Herren der Geistlichkeit,

meine sehr verehrten Damen und Herren:

Zunächst möchte ich Ihnen, lieber Herr Dr. Pitum, als dem jüdischen Vorsitzenden und Ihnen beiden, den christlichen Kollegen der Gesellschaft für Christlich-Jüdischen Zusammenarbeit herzlich danken, dass ich heute hier zu Ihnen sprechen darf.

Hier, und zu diesem Anlass sprechen zu dürfen, ist, wie ich weiß, nicht etwas Alltägliches, und für diese Ehre möchte ich mich sehr bedanken.

Sie, lieber Herr Dr. Pitum, sagten zu mir, Sie hätten mich eingeladen an diesem Tag eine Rede zu halten, da ich in mir beide Seiten vereinigt hätte: die christliche und die jüdische.

Heute ist es wohl so, aber lange hätte ich das anders formuliert:

eigentlich bin ich mein Leben lang zwischen zwei Stühlen gesessen. Oder: Nichts Halbes und nichts Ganzes. Wie ich das meine will ich Ihnen im Folgenden gerne erklären:

Wie manche von Ihnen wissen, sind die Bernheimers eine alte Münchner jüdische Familie. Der Urgroßvater eröffnete, nachdem er das volle Bürgerrecht der Stadt München erhalten hatte, sein erstes eigenes Ladengeschäft am heutigen Salvatorplatz, im Jahr 1864. Bald wurde er Königlich-Bayerischer Hoflieferant und erhielt als erster bayerischer Bürger den Titel eines Königlich-Bayerischen Kommerzienrates. Die königliche Gunst erfuhr mein Urgroßvater zunächst von König Ludwig II. und dann vom Prinzregenten Luitpold.

Das Geschäft wuchs sehr schnell, und bereits im Jahr 1889 konnte er sich an das große Projekt wagen: das Wohn- und Geschäftshaus am Lenbachplatz. Zur Eröffnung erschien damals der Prinzregent persönlich. Das Haus Bernheimer galt damals als eines der größten und bedeutendsten Häuser für Einrichtungen, Kunst und Antiquitäten weltweit.

Aber: für meine Familie war hierbei das eigentlich Wichtige etwas ganz anderes: dass sie den großen Traum des Deutschen Judentums am eigenen Schicksal erfüllt sahen: Die volle Akzeptanz als Bürger ihrer Stadt mit allen Ehrungen, die man als Kaufmann in jener Zeit erhalten konnte. Meine Familie fühlte sich durch und durch assimiliert. D.h. die Bernheimers fühlten sich gesellschaftlich nicht nur „angekommen“, sondern sie fühlten sich als Teil der Münchner Gesellschaft und auch wirklich akzeptiert.

Allerdings währte dieser Traum nicht lange.

Der große Traum einer vollständigen Assimilation, der Traum des 19.Jahrhunderts, wie Michael Brenner in seinem Buch „Der lange Schatten der Revolution“ überzeugend darstellt, war bereits Anfang der zwanziger Jahre ausgeträumt. Der offene Antisemitismus wurde schon damals immer aggressiver.

Thomas Mann bezeichnete München bereits im Jahr 1924 als „die Stadt Hitlers“, und Lion Feuchtwanger beschreibt, ebenfalls bereits in den zwanziger Jahren, geradezu prophetisch den Aufstieg Adolf Hitlers in seinem Buch „Erfolg“. Oder wie Max Liebermann es ausdrückte, allerdings erst nach der Machtergreifung: Man hatte sich dem Traum der vollständigen Assimilation hingegeben, und jetzt war man aus diesem Traum erwacht…

Dass es selbst den völlig assimilierten Familien, denjenigen die sich selbst deutscher als jüdischer empfanden, nicht gelingen konnte dem Rassenwahn zu entgehen, ist ebenso erschreckend wie der Angriff auf Deutsche Mitbürger heute, die einen Migrationshintergrund haben, obwohl sie in Deutschland, häufig schon in zweiter Generation geboren wurden.

Man hätte die Zeichen der Zeit viel früher erkennen können oder gar müssen, aber viele, die meisten jüdischen und christlichen Deutschen haben die Augen vor der Wahrheit verschlossen.

Und die Juden, die sich so sehr die Assimilation gewünscht hatten, wollten nicht aufwachen, in eine Realität, die mit dem Traum der Assimilation nicht mehr viel gemeinsam hatte.

Viele deutsche Juden schauten weg, so wie die meisten deutschen Mitbürger, sie wollten nicht hinsehen. Dachau gab es bereits im März 1933.

Menschen begannen bereits damals zu verschwinden. Und viele jüdische Familien, so wie auch meine, verhielten sich wie die Mehrheit ihrer Nachbarn: sie sahen nicht hin. Es wird schon gut gehen, so schlimm wird es nicht werden: das war der Gedanke oder die Hoffnung, der meisten.

Aber wer konnte sich auch das ganze Ausmaß der Shoa, der geplanten Vernichtung des Europäischen Judentums damals vorstellen? Das, was kommen sollte, war unvorstellbar, im wahrsten Sinne des Wortes: man konnte es sich nicht vorstellen.

Aber, wie ich in meiner Familie feststelle: es war für manche Familien auch ein Generationenkonflikt.

Die Generation meines Vaters und seiner Cousins wollten sehr bald nach 1933 das Land verlassen. Es waren die Väter, die sie daran hinderten. München ist unsere Heimat, dies ist unsere Firma, dies ist unser Leben! Wir gehen nicht weg. Und die Firma verkaufen? Das war undenkbar.

Oder wie es Onkel Ernst, der Bruder meines Großvaters auch formulierte: Man hätte schon wegen der schieren Größe der Firma und des Hauses keinen Käufer gefunden, der das hätte stemmen können. Die Firma schien zu groß für eine Übernahme.

(Als es dann später doch zur Arisierung kam, war es keine Privatperson, sondern es war die Partei.

Die NSDAP holte sich letztlich den ganzen Besitz der Bernheimers, im Wege der Verrechnung mit allen möglichen Steuern, wie der Judenabgabe, der Reichsfluchtsteuer, u.a. mehr).

Die Nürnberger Rassegesetze, die Ausgehverbote, der Ausschluss aus dem Rotary-Club, dem Künstlerhaus-Verein, den mein Großvater mitbegründet hatte, und die vielen anderen Einschränkungen, mit denen man als Jude in München nach und nach zu leben hatte:

Damit lernte die Familie umzugehen, immer in der Hoffnung, der böse Traum würde wieder enden. Aber all die Einschränkungen blieben bei meiner Familie ohne Wirkung.

Die Familie glaubte einfach nicht daran, so wie viele andere auch, dass noch Schlimmeres passieren könnte. Und entscheidend war, als was sie sich fühlten:

Mein Großvater sagte einmal: „Wir waren Deutsche, durch und durch. Erst Hitler hat uns zu Juden gemacht.“

Man überstand die Inflation, die grosse Weltwirtschaftskrise, zwar mit Blessuren, und man überstand die häufiger werdenden Anfeindungen.

Aber dann kam das Jahr 1933, und das Unglaubliche wurde wahr: Adolf Hitler wurde Reichskanzler.

In den ersten Jahren glaubte man sich sogar in gewisser Weise protegiert, denn die Geschäfte liefen gar nicht so schlecht, viele Nazibonzen mussten sich ja schließlich neu einrichten, weil sie größere Häuser bezogen, und sogar Göring hatte bei meinem Großvater Teppiche für Carinhall erworben.

Und dann war es eines Tages zu spät. Es war die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938. Alle männlichen Mitglieder der Familie wurden verhaftet und kamen nach Dachau.

Mein Großvater, der nicht ahnte, was da auf die Juden insgesamt und seine Familie zukam, befand sich in Baden-Baden zur Kur. Dort wurde er im Hotel verhaftet, während mein Vater und die anderen Familienmitglieder bereits in Dachau waren.

Erst nach zwei Tagen sahen sie sich wieder, als sie beim Appel zufällig nebeneinander standen. Und das ist die schrecklichste Stelle in den Berichten meines Großvaters:

Wenn er beschreibt wie er und mein Vater beim Appell nebeneinander standen, aber sich nicht erkannten, geschoren und geschunden wie sie waren.

Aber meine Familie konnte dem Schicksal der meisten anderen Gefangenen entgehen: Durch eine glückliche Fügung war mein Großvater einige Jahre zuvor Honorarkonsul von Mexiko geworden, und es war der mexikanische Präsident, der sich persönlich einschaltete und die Ausreise der Familie nach Venezuela bewirkte. Bis es allerdings so weit war, musste mein Vater einige Wochen in den Kellern des Wittelsbacher Palais verbringen, in den Kerkern der Gestapo.

Dort muss man ihn schwer misshandelt haben, und er kam heraus, geschunden an Leib und Seele.

Schließlich, nach einer langen Odyssee in Venezuela angekommen, richtete sich die Familie auf einer Kaffeeplantage ein. Und dort, in einem kleinen Dorf in den Anden, wurde ich geboren, auf eben dieser Kaffeeplantage,

wohin es die Bernheimers verschlagen hatte. Mein Vater heiratete eine der schönen Töchter des Nachbarn, er liess sich taufen, sonst hätte er die Tochter einer venezolanischen streng katholischen Familie nicht heiraten dürfen.

Der Dominikanerpater, der meinen Vater taufte, blieb bis zu seinem Tod einer seiner engsten Freunde. Der Pater hat auch meine Schwestern und mich getauft.

Mein Vater wollte nichts mehr von Deutschland wissen. Er wollte nicht mal mehr Deutsch sprechen, seinen Bruder Ludwig nannte er nur noch Luis.

Mein Großvater jedoch, er konnte es nicht erwarten, wieder nach München zurückzukehren, zu gross war sein Heimweh nach München. Im August 1945 war er zum ersten Mal wieder hier und wollte sehen, was von der Firma noch übrig war.

In meiner Familie hat niemand den Großvater verstanden, wie er dazu in der Lage war, nach alldem wieder zurückzukehren.

Mein Vater weigerte sich, dem Wunsch seines Vaters zu entsprechen und nach München zu kommen, um ihm beim Wiederaufbau des Hauses Bernheimer zu unterstützen. Aber mein Vater kam nicht. Er nahm sich vorher in Venezuela das Leben.

Und so kam ich im Jahr 1954 nach München zu meinem Großvater, mit meiner Mutter und meinen beiden Schwestern, ohne meinen Vater.

Die Nachkriegszeit war die große Zeit des Schweigens, wobei es nicht nur das Schweigen der Täter gab, nein, auch das Schweigen der Opfer.

In meiner Familie, so wie in vielen anderen, wurde über die Vergangenheit, die man glücklicherweise überlebt hatte, nicht gesprochen. Noch nicht einmal über den Tod meines Vaters wurde gesprochen. Erst viele Jahre später bestätigte mir eine Schwester meiner Mutter, was ich längst vermutet hatte: dass sich mein Vater das Leben genommen hatte. Vorher war immer von einem Autounfall gesprochen worden.

Die Wahrheit über die Einzelheiten seines Suizids fand ich erst viele Jahre später heraus, als ich das Buch über die Geschichte meiner Familie schrieb.

Aufgewachsen bin ich in München ohne jegliche Kenntnis der jüdischen Vergangenheit meiner Familie.

Als ich in München in den Kindergarten kam, sprach ich kein Wort Deutsch. Zuhause sprachen wir nur Spanisch. Ich hatte einen Kindergartenfreund, der mich verteidigte, wenn mich die anderen Kinder im Kindergarten ausgrenzten, weil ich kein Wort Deutsch sprach. Meine Mutter war streng katholisch, und über das Judentum wurde nicht gesprochen.

Er war ein Jahr älter und grösser als ich. Erst viele Jahre später erfuhr ich, dass seine Mutter Jüdin war, und erst vor kurzem, erst letztes Jahr, ein paar Monate bevor er starb, erzählte er mir, dass seine Mutter ihm gesagt hatte, er solle mich, den kleinen Judenjungen im Kindergarten verteidigen. Ich hatte davon keine Ahnung.

Ich selbst wurde mit dem Judentum meiner Familie zum ersten Mal konfrontiert bei der Beerdigung meines Großvaters auf dem Jüdischen Friedhof in München. Und auch das war etwas eigenartig: denn bei der Beerdigung sprach einer seiner engsten persönlichen Freunde, und der war Katholik: Der damalige Abt von Ettal. Was nicht jedem der Anwesenden

recht war.

Ich kannte die Fotos, die auf dem Nachttisch des Großvaters standen: von seinem Freund Oskar von Miller, dem Kronprinzen Ruprecht von Bayern, und von Kardinal Faulhaber.

Das scheint übrigens eine jüdische Eigenart zu sein: Ich kenne viele bedeutende jüdische Sammler, vor allem in den USA, die christliche Kunst sammeln. Aber bei meinem Großvater war es – über das Sammeln christlicher Kunst hinaus – anders: er hatte tatsächlich eine Affinität zur

katholischen Kirche.

Meine Damen und Herren, jetzt wissen Sie es: ich bin als Katholik aufgewachsen. Nur, eigenartigerweise, oder vielleicht ist das ganz normal: ich fühlte mich im Laufe der Jahre, je älter ich wurde, immer jüdischer.

Erst spät wurde mir klar, dass mich viele Menschen in meiner Umgebung ohnehin als jüdisch ansehen.

Sie sehen:

Man kann vor seinem eigenen Schicksal nicht davonlaufen. In jüngster Zeit mehren sich die antisemitischen, rassistischen und diskriminierenden Angriffe auf Bürger unseres Landes, schiere Gewalt. Halle, Hanau, und sogar beim Fußball. Es ist unfassbar. Wir stehen alle, die Gesellschaft und die Politik, diesem Wiederaufflammen der Gewalt fassungslos gegenüber.

Wir verstehen es nicht, und suchen nach Erklärungen.

Aber wir wissen auch eines: aus aggressiven, rassistischen und diskriminierenden Worten werden Taten folgen!

Und eines wissen wir ganz sicher: dass sich Geschichte, vor allem diese deutsche Geschichte nicht wiederholen darf!

Ich habe mich immer wieder gefragt, wie war ist möglich, dass Menschen zu Massenmördern werden? Es ist so viel darüber geschrieben worden, und dennoch verstehe ich es nicht. Aber das kann letztlich vielleicht niemand.

Spätestens im Juli 1938 zur Konferenz in Evians wusste man, was Hitler vorhatte, und keiner half. Die USA nahmen keine jüdischen Flüchtlinge mehr auf. Fast alle anderen Länder schlossen sich an.

Hitler stellte die Welt auf die Probe. Vier Monate später war die Kristallnacht, auch da reagierte die Welt nicht. Die Welt war nicht interessiert. Von da an wusste Hitler, dass die Welt nicht eingreifen würde, dass er mit seinem grossen Plan zur Vernichtung der Juden beginnen konnte.

Das Nicht-tätig-werden, das Nicht-eingreifen, das tatenlose Zusehen. All das führte zu Auschwitz hin. Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Ronald Lauder, sagte in seiner diesjährigen Rede in Auschwitz:

Zu viele Menschen in zu vielen Ländern machten Auschwitz möglich – durch ihr tatenloses Zusehen!

Und Eli Wiesel sagte zu Ronald Lauder: „Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit.“ – Diese Gleichgültigkeit ermöglichte Auschwitz.

Das Nicht-Hinschauen, die Gleichgültigkeit. Das sich Nicht-Einsetzen für die anderen, das müssen wir alle gemeinsam bekämpfen, jeder für sich selbst.

Damals hätte man gegen diese Spirale der Gewalt ankämpfen müssen, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in der internationalen Staatengemeinschaft! Und daher haben wir heute alle gemeinsam die Verpflichtung aktiv gegen den Antisemitismus, jeder auf seinem Platz zu kämpfen, wo immer diese Plage auftritt.

Das Erinnern ist wichtig, aber nur das Erinnern, das Nicht-Vergessen – ohne Taten folgen zu lassen, das wird nicht mehr genügen im Kampf gegen den Antisemitismus.

Bis vor ein paar Jahren glaubten wir, wieder da angekommen zu sein, wo wir im 19. Jahrhundert waren. … Wir haben wieder den Traum geträumt, dass die jüdischen Mitbürger in Deutschland in Frieden und Ruhe leben könnten, ohne antisemitische Anfeindungen, ohne Gefahr für Leib und

Leben.

Leider ist das seit einiger Zeit nicht mehr der Fall. Die Angriffe der Rassisten und Antisemiten häufen sich in erschreckender Weise.

Haben wir, in meiner Familie je daran gedacht, wir würden eines Tages wieder darüber nachdenken müssen, dass Juden in diesem Land nicht sicher leben können?

Deutschland, und in meinem Fall ganz speziell München – das ist meine Heimat.

Es bleibt mein unverbesserlicher Optimismus – aber mit dem allein ist es leider nicht getan. Wir müssen etwas dafür tun, wir müssen alle sehr viel dafür tun.

Bundespräsident Steinmeier betonte vor ein paar Tagen, anlässlich der Trauerfeier in Hanau, dass die ganz grosse Mehrheit in diesem Land gegen Ausgrenzung und Ressentiments und gegen Hass und Gewalt ist. Aber, so fügt er hinzu: die Mehrheit darf nicht mehr schweigend zusehen.

„Die Mehrheit muss sich zeigen!“

Erst vor kurzem hier, in diesem geschichtsträchtigen Saal, in dem Goebbels zur Kristallnacht aufrief, fand aus Anlass des 50. Gedenktags des Brandanschlags auf das Jüdische Altersheim in der Reichenbachstraße ein sehr berührender Festakt statt.

Esther Schapira, Redakteurin für Politik beim Hessischen Rundfunk, hielt eine beeindruckende Rede, die mir aus der Seele sprach.

Sie verdeutlichte sehr eindrücklich, dass der Antisemitismus lebt und ständig unter uns ist. Und sie sagte auch, was ich nur unterschreiben kann, dass der feinsinnige Unterschied zwischen Israelhass und Judenhass damals wie heute unsinnig ist, man begibt sich da auf sehr dünnes Eis.

Ich würde hinzufügen: Ich glaube, es ist nicht nur unsinnig, es ist ein sehr gefährlicher Schritt hin zum Antisemitismus.

Denn es ist für manchen, der sich Luft machen möchte über „die Juden“, sichtlich einfacher, weil gesellschaftlich scheinbar akzeptabler, wenn man die Politik Israels kritisiert.

Und von der Kritik an der Politik Israels kann man sehr schnell zum Existenzrecht Israels kommen. Aber auch umgekehrt:

Von der Kritik an der Politik Israels – mit der man ja durchaus nicht immer einverstanden sein muss – gerät man manchmal in eine Ecke, in die man eigentlich gar nicht will.

Wie gesagt, sehr dünnes Eis!

In der Zeit des Schweigens nach dem Krieg gab es viele Tabus, Dinge, über die man nicht sprach, über die man nicht sprechen durfte. Dass wir heute über die Verbrechen wieder sprechen können ist gut. Denn wir müssen die Erinnerung daran wachhalten.

Bald wird es keine Zeitzeugen mehr geben, und dann wird es niemand mehr geben, der sich an die Zeitzeugen erinnert!

Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen alle gegen das Vergessen ankämpfen.

Denn: Es gibt keine Zukunft ohne Erinnerung.

Meine Damen und Herren, zum Abschluss möchte ich Ihnen noch eine kleine Geschichte erzählen:

Meine Mutter war mit mir und meinen Schwestern in Rom, als wir noch alle Kinder waren. Wir besuchten die prächtige römische Synagoge am Tiber.

Da kam uns ein älterer Herr mit einem langen Bart entgegen, der uns sehr freundlich grüßte und uns fragte, ob er uns die Synagoge zeigen dürfte.

Meine Mutter war sehr beeindruckt, offenbar nicht nur von der Synagoge, sondern auch von der Freundlichkeit des alten Mannes, der vielleicht der Rabbi oder der Synagogendiener war, und sie erzählte ihm, unsere Familie hätte auch jüdische Wurzeln.

Den alten Mann ließ das jedoch völlig unbeeindruckt, er breitete seine Arme aus und sagte: – „Siamo tutti figli di Dio!“ –

Für mich heisst das, vor allem heute, in dieser schwierigen

Zeit, nichts anderes als:

Wir sind alle Kinder Gottes: ob Christen, Juden oder Moslems, oder: zwischen den Stühlen…

Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir uns immer erinnern:

Wir dürfen niemals gleichgültig sein!

„Tu Deinen Mund auf für die Anderen!“

Vielen Dank

Von links: Dr. h.c. Charlotte Knobloch, Konrad O.Bernheimer, Rektor Reiner Schübel, Dr. Andreas Renz

Von links: Dr. h.c. Charlotte Knobloch, Konrad O.Bernheimer, Rektor Reiner Schübel, Dr. Andreas Renz

Beim Warmspielen: Geschwister Maria Well ((Violoncello); Matthias Well (Violine)

Beim Warmspielen: Geschwister Maria Well ((Violoncello); Matthias Well (Violine)

Sie spielten: 1. Astor Piazolla: Tangos „Bonsoir“, „Saint Louis en I´lle“ – 2. Erwin Schulhoff: „Zingaresca“ – 3. Wilde Polka

Pastorin Heidemarie Klingeberg mit Archimandrit Siomos

Pastorin Heidemarie Klingeberg mit Archimandrit Siomos